おうち英語を始めてみたけど、

ママ

ママどうやって始めればいいの?

時間がないし、効果的な方法はないの?

そんなふうに思っていませんか?

共働きやワンオペ育児で忙しい毎日。

おうち英語を効率的に続けられる方法をしりたいですよね!

「かけ流し」は、正しく取り入れれば、英語のリスニング力や語彙力の土台を育ててくれる、とても心強い方法です。

この記事では、フルタイム勤務・ワンオペ育児をしながら、息子が8歳で英検4級に合格できた我が家の経験をもとに、乳幼児期から始める効果的なかけ流しの方法をわかりやすくご紹介します。

- かけ流しとは何か

- かけ流しのメリットと効果

- かけ流しの実践とコツ

- 注意点(よくある勘違い)

- どんな音源を選べば良いのか

おうち英語のかけ流しとは

「かけ流し」は、英語の音源をBGMのように流して、英語の音にふれる環境を意図的に作りだして、日常生活に取り入れる方法です。

簡単に言えば、音から英語を習得する方法です。

私たちは日本語を理解して、日本語を話します。

どうして日本語を理解したり、話せるようになったのでしょうか。

それは、赤ちゃんのころから日本語の音に囲まれた環境にあったからです。

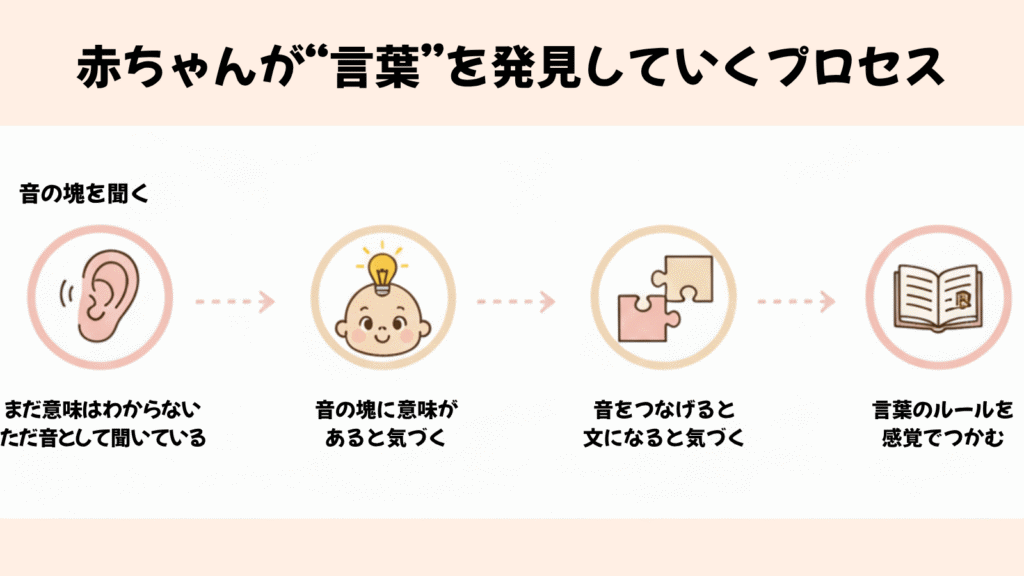

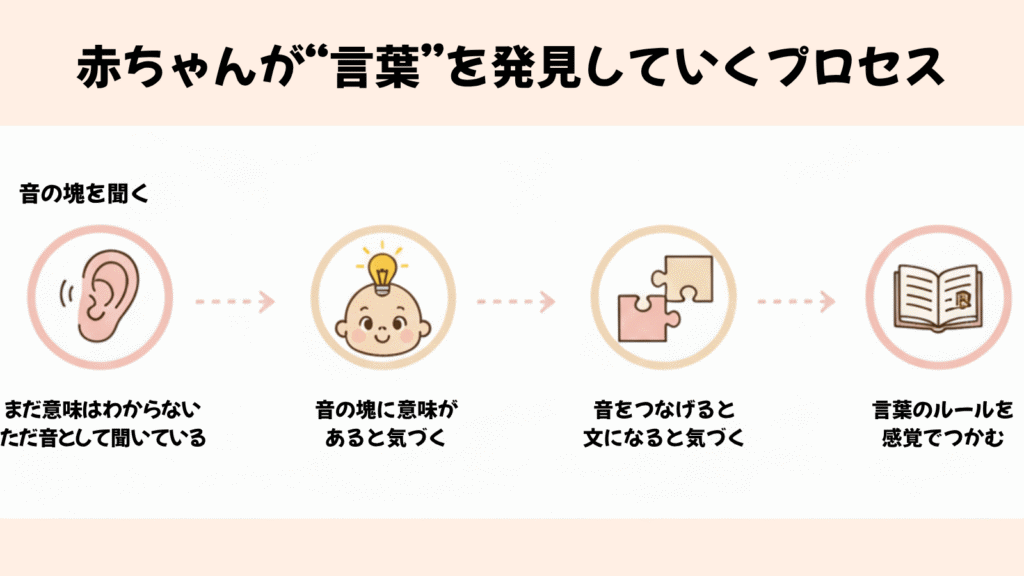

人が言葉を習得するときには、まず”音の認識”から始まります。

英語も同じ「言葉」です。

だからこそ、英語をみにつけるには英語の音に囲まれた環境を作りが大切。

つまり、”音の環境づくり=かけ流し”が、英語習得の土台となるのです。

忙しくてもできる!隙間時間をおうち英語時間に変えるコツ

英語を話すようになるためには、言語習得には2,000〜3,000時間のインプットが必要だといわれています。

2,000〜3,000時間!!

聞いただけで気が遠くなりますよね。

そんな時間、どうやって英語の時間にするの?

そう思うのも当然です。

日本語に囲まれた環境の中で、英語の動画や絵本、語りかけだけでこの時間を積み上げるのは簡単ではありません。

まして、共働きフルタイム・ワンオペ育児ならなおさらです。

英語の絵本を読んであげたいけど「度の本がいいのか」から始まり、購入して、読めない単語を調べて……。

気づけば時間が過ぎて、「ん〜、また今度にしよう」となってしうこともありますよね。

↑↑↑(これ、過去の私です)

そこで有効な手段が、隙間時間のかけ流しです。

かけ流しは、真剣に聞く必要はありません。

「ながら聞き」でいいのです。

朝食中や通園の時間、遊んでいる時など、日常の中で英語の音を流しておくだけでOK。

たとえ1日1〜2時間でも、続けていけば、3〜4年で2,000〜3,000時間に届きます。

そう考えると、毎日のながら聞きの「ながら聞き」や「隙間時間」の積み重ねが、どれほど大切かがわかりますね。

かけ流しのメリット

親の負担が少なく継続しやすい

家事中や移動中でも流すだけでOK。

忙しいママでも、家事をしながら、遊びながら、移動しながらと、「ながら英語」で無理なく習慣化でます。

また、子供が嫌がらない方法なので、長く続けやすいのも魅力です。

教材の効果を最大化できる

かけ流しで英語の音をたっぷりインプットしておくことで、絵本の読み聞かせやオンライン英会話などの教材効果が格段に高まります。

「聞いたことのある音」「知っているフレーズ」が増えることで、子どもが自然と英語を口にするようになります。

幼児期から取り入れやすい

かけ流しは、耳からのインプットなので、まだ言葉を話さない幼児期からでも始められます。

絵本の読み聞かせやオンライン英会話のように、集中力やまとまった時間を必要としないのも大きなメリットです。

かけ流しの効果

自然に英語の音になれる(英語耳ができる)

英語を聞き続けていると、日本語にはない英語独特の音・リズム・イントネーションにも自然になれていきます。

よく言われる”R”と”L”の音を違いも、くり返し聞くことで聞き分けられるようになります。

息子も、いつの間にか聞き分けられるようになっていました。

ライティング練習のとき、私が発音した単語を書かせていたら、「ママ、今のRとLが違うよ」と指摘されたことがありました。

そして何よりリスニング力の伸び!!

息子は、英検のリスニング問題では、毎回満点をとれるようになりました。

英語への抵抗感がなくなる

毎日の生活の中に英語があると、子どもにとって英語は”特別なもの”ではなく、”いつもの音”になります。

英語のアニメや歌を楽しんでいれば、「英語=日常」となっていくのです。

ただ、ここで気をつけなければならないのは、強制はしないこと。

「聞きなさい」「やりなさい」と言われた瞬間、子どもの中で”英語=イヤなこと”になってしまいます。

語彙がふえる

かけ流しを続けていると、頭の中に音が少しずつ溜まっていきます。

最初は意味がわからなくても、何度も同じフレーズを聞くうちに、音と意味が結びついていきます。

聞いたことのある単語が増えると、話すときや読むときに「あ、これ知ってる!」という感覚が増えていきます。

こうして、かけ流しによる語彙の土台が作られていくのです。

効果的なかけ流しのコツ

かけ流しの効果を最大限にするには、「人は言葉をどう習得するのか」を知っておくことが大切です。

子どもの”言葉の発見”をサポートできます。

言葉を発見させる

言葉を話すようになった子どもや大人は、言葉には意味があり、文法があることを知っています。(ここでの「知っている」は、意識せず分かって使っているという意味です)

乳幼児期、特に赤ちゃんは、言葉についてまだ何も知りません。

言葉は音の塊→音の塊には意味がある→音の塊をつなげると文章ができる。

文章には主語・述語・助詞・助動詞・代名詞などで作られており、構成するルールがあります。

母語も身に着けた子どもや大人は、意識することなく自然に文を作って話をしています。

ふだん、母国語を話す時は文法のことなど意識していませんが、何も知らない乳幼児期の子どもたちは、このことに自分で発見していかなければならないのです。

では、どうやって発見させてあげればよいのでしょうか。

詳しく説明していきます。

子供のレベルに合わせる

英語を始めたばかりの段階で、スピードが速く難しい表現ばかりの音源を流しても、それはただの「雑音」になってしまいます。

短い文で、ゆっくり目のスピード、なおかつ生活周りの言葉が使われている音源が最適です。

| レベル | 向いている音源の特長 |

|---|---|

| はじめたばかり | ゆっくり・短い分・生活英語 |

| 中級(理解が進んできた) | 少し速めの物語・歌 |

| 小学生以降 | 興味に合わせた内容 |

繰り返し同じ音源を使う

繰り返し同じ音源を使う理由は、2つあります。

1つ目は、言葉を習得するときには、まず音と名前を一致させる必要があります。

そのためには、くり返しゆっくりな英語で、同じ音源を何度も使って一致させていきます。

一致した音と単語が増えて、言葉の理解へとつながります。

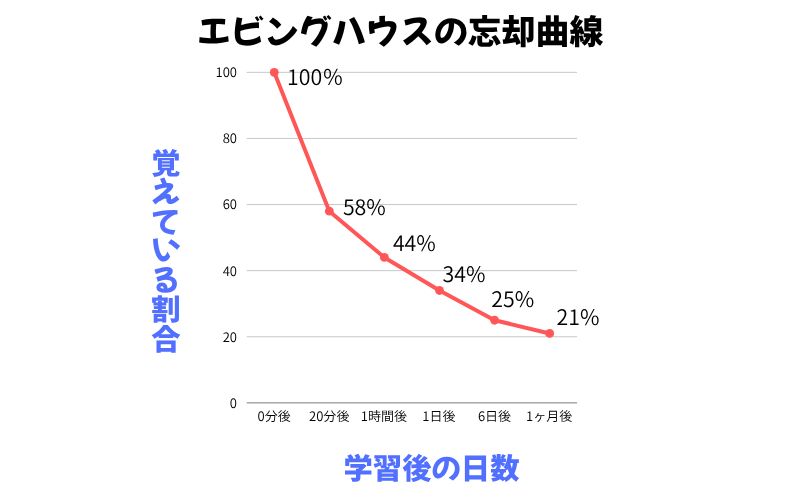

2つ目の理由は音と名前は一致したけど、記憶しないと継続的な理解と次へのステップへはいけません。

記憶させるためには、同じ音源をくり返す必要があります。

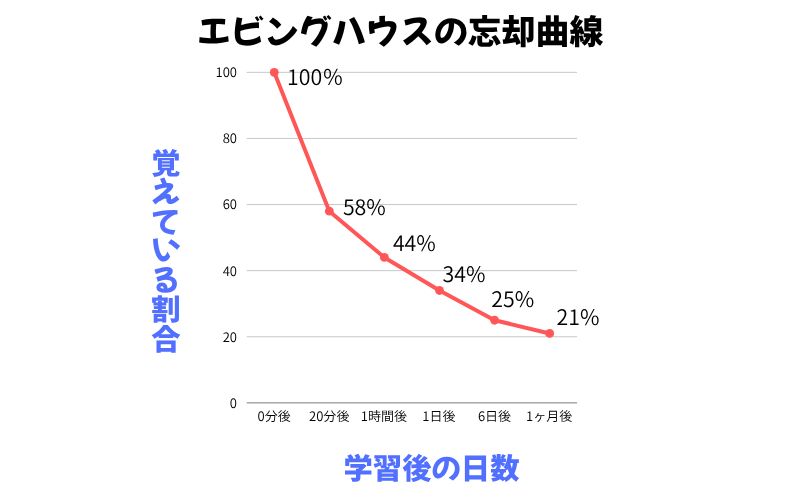

これは「エビングハウスの忘却曲線」という理論でも説明されています。

くり返し聞くことが記憶定着のカギです。

つまり、1日で7割以上忘れてしまう。

覚えた音を脳に定着させるためにも繰り返しが必要なのです。

BGM程度の音量で

生活の邪魔にならない程度の音量で、BGMのように流しておくことがポイントです。

絶対に聞かせるんだ、というスタンスだといつかは飽きて聞いてくれなくなります。

赤ちゃんでも同じもを見たり聞いたりすると飽きることが分かっています。

また、日常生活に影響が出るほどの音量でかけ流すと、遊びの邪魔をしてしまうことも。

子どもにとって遊びは、想像力や巧緻性を育てるためにも大切なことです。

遊びや生活を邪魔にしないように、英語は”そっと流れている”くらいがちょうどいいです。

時間の目安

言葉の習得において2,000〜3,000時間のインプットが必要とお伝えしましたが、これはあくまでも目安です。

言葉の習得には個人差があります。

息子はインプット時間はゆうに3,000時間を超えていましたが、なかなか発話が見られませんでした。

それでも、毎日コツコツ続けることで、確実に耳は育っていたんだと、今では思えます。

かけ流し効果は幼児期が一番効果を発揮する

乳幼児期は耳の柔軟性が高く、音の違いを敏感に聞き取る「ゴールデンエイジ」といわれます。

この時期にたくさんの英語の音に触れることで、英語特有の音を聞き分けられるようになるのです。

言葉には周波数があります。

言語の周波数の違い

| 言語 | Hz(ヘルツ) |

|---|---|

| 日本語 | 約125〜1,500 |

| 英語 | 約2,000〜12,000 |

耳の柔軟性と年齢の関係

| 0〜6歳 | 音の違いを最もよく聞き分けられる |

| 7〜12歳 | 徐々に低下 |

| 13歳以降 | 日本語の音域に固定されやすい |

日本語は比較的低い音域ですが、英語はかなり高い音域まで使われます。

乳幼児期に聞かない音域はだんだんと聞き取りにくくなります。

低音域中心の日本語だと高音域の英語は聞き取りにくくなっていくのです。

だから乳幼児期に英語を聞くと耳が育ちます。

なので、乳幼児期から高音域の英語をかけ流しで何度も聞くことによって、習得しやすくなります。

小学生以降のかけ流し

幼児期を過ぎた小学生になってからでも、かけ流しは効果的です。

語彙のインプットやリスニング強化に役立つだけでなく、英語を「勉強」ではなく「日常の音」として受け入れられるようになります。

小学生の場合は、子どもの興味に合わせた音源を選ぶことで、無理なく継続しやすくなります。

意味理解が進んでいる分、英語と日本語とを結びつけて内容を理解しながら聞くと効果が高まります。

興味をもてる音源が見つからない場合は、YouTubeを活用するのもおすすめです。

再生速度を落として、気に入った動画をくり返しかけ流すことで、教材代わりになります。

子どもが”自分から観たい”と思える音源を見つけることが大切です。

具体的な「おすすめのかけ流し音源」については、別記事で詳しくご紹介します。

かけ流しからアウトプットにつながるまで

かけ流しは、英語を話せるようになるための大切な土台です。

英語の音やリズムに慣れ、たくさんの言葉を頭の中にためることで、「話したい」と思ったときに、自然と英語が出てくるようになります。

ただし、かけ流し=すぐ話すようになるというわけではありません。

たっぷりのインプットでスムーズに言葉が出る子もいれば、時間をかけてゆっくり言葉を紡ぎ出す子もいます。

私の息子も、英語を話し始めるまでに時間がかかりました。

でも、後から振り返ると、頭の中では確実に英語が育っていたんだと思います。

大切なのは、溜まった言葉を出せる環境を準備してあげること。

そしてある日、ぽつりぽつりと英語のフレーズが出てくるようになりました。

大切なのは、子どもが言葉を出せる環境を整えてあげることです。

アウトプットを引き出す環境づくり

私は語りかけが得意ではなかったので、オンラインレッスンに頼りました。

オンラインで先生と話す時間は、息子にとって”英語を使う場所”になりました。

聞いてきた音が「使える英語」に変わっていったのです。

英語をアウトプットするには、「相手に伝えたい」という気持ちが欠かせません。

これは日本語の習得と同じですね。

たっぷりのインプットを前提に、ママやパパが一緒に遊びながら、子どもの「言いたい、伝えたい」を引き出してあげることが大切です。

よくある質問Q&A

- YouTubeでもいいですか?

-

乳幼児期は、基本的にYouTubeはおすすめしません。

YouTubeは、次々別の動画が出てくるため、くり返し同じ音源をきかせたい”かけ流し”には向かないからです。

また、一度YouTubeを解禁すると、あとから「やっぱりやめよう」とするのはとても難しくなります。

親がチャンネル管理を徹底できる間は良いのですが、管理ができなくなった時に修正するのが大変になります。

どうしても使う場合は、親が動画の管理をしましょう。

- 寝る時に流しても効果はある?

-

入眠までの時間をかけ流しに使うのは、隙間時間の有効活用として◎です。

だたし、入眠して以降も再生を続けるのは睡眠の質に影響することがあります。

入眠後は、止めてあげましょう。

- 日本語と英語を混ぜて流しても大丈夫?

-

かけ流しの目的は「英語を英語で理解できる耳」を育てることです。

日本語を交えてしまうと、英語を聞くたびに日本語に訳す習慣がついてしまいます。

乳幼児期は英語のみの音源がおすすめです。

小学生以降、内容理解を助ける目的で日本語を少し取り入れるのはOKです。

- 親が理解してない英語を流しても意味ある?

-

もちろん効果はあります。

親が理解している必要はありません。

その子の年齢やレベルに合った音源を使って毎日続けていれば、確実に耳が育っていきます。

- どのくらいの期間で効果が出る?

-

年齢や発達段階によって差がありますが、すぐに結果を求めないことが大切です。

耳が育つスピードはゆっくりですが、確実に積み重なっていきます。

何年も続けても全く変化がみられない場合は、音源や環境の見直しをしてみましょう。

まとめ

この記事では、かけ流しの大切さや効果、そして注意点についてご紹介しました。

- 英語習得の土台をつくる

- 隙間時間を有効活用でき、親の負担が少なく継続しやす

- 少しずつでも毎日続けることが大切

- 英語耳を育て、アウトプットへの橋渡しになる

- 子どものレベルの合わせる

- 音と言葉を一致させること

- 繰り返し同じ音源を使う

- 日本語が入っていない、英語のみの音源を選ぶ

- 生活の邪魔にならないBGM程度の音量で流す

共働きやワンオペ育児の中では、「時間がなくて何もできない…」と感じる日もありますよね。

でも、かけ流しなら日常生活に取り入れやすく、家事の合間や移動時間でも続けられます。

頑張らなくても続く”おうち英語”の方法です。

完璧じゃなくても、大丈夫。

毎日の小さな積み重ねが、やがて子どもに“英語耳”という大きなプレゼントになります。

忙しい日々の中でも、親子で楽しみながらおうち英語を続けていきましょう。

少しでも、皆さまのお役に立ちますように。

コメント