共働きだとおうち英語を「やってあげたいけど時間がない!!」と感じてしまいますよね。

忙しい中で始めようと思っても、分からないことだらけで、検索迷子になってしまいます。

- 何から始めたらいいの?

- 何を使えばいいの?

- どうすすめればいいの?

SNSを見ても、さまざまな情報があふれていて、

- 絵本がいい

- オンライン英会話がいい

- 語りかけがいい

と、それぞれ魅力的にみえるけど、逆に混乱してしまうことも。

もちろん、絵本やオンライン英会話もおうち英語には欠かせません。

ですが、共働き・ワンオペ育児は時間がありません。

そこで、おすすめなのが一番ハードルの低いかけ流しからスタート。

「かけ流しと」は、家庭で英語の音声(音楽、物語など)をBGMのように日常生活の中で流し続けることです。

おうち英語では「かけ流しを制するものがおうち英語を制す」と言われるほど、かけ流しは欠かせない基盤です。

なぜなら、おうち英語の基本は大量のインプット。

幼児期は耳からのインプットの黄金期であり、子ども自身に努力は必要なく、自然に英語を吸収できます。

赤ちゃんが日本語を覚えるときに努力をしないように、英語も「毎日聞く環境」があれば習得につながります。

つまり、毎日の生活にかけ流しを習慣化できるかどうかが、おうち英語成功のカギとなるのです。

特に、忙しい共働きやワンオペ育児の家庭にとっては、親の負担をふやさずに取り入れられる「かけ流し」から始めるのが一番おすすめです。

とはいえ、毎日欠かさず続けるのは簡単ではありません。

そこで大切なのは「仕組みづくり」と「ムリをしない工夫」です。

- 忙しい共働き。ワンオペ育児家庭でもおうち英語はできる

- おうち英語の仕組みづくりと工夫

- おうち英語の習慣化のコツ

- よくあるつまずきとその対策

この記事では、フルタイム勤務・ワンオペ育児をしながら、息子が8歳で英検4級に合格できた我が家の経験をもとに、忙しい共働きやワンオペ育児でも無理なく続けられる、「かけ流し習慣化の秘訣」と「よくあるつまずき対策」をご紹介します。

効果的なかけ流しのコツはこちら

おうち英語は親の「習慣化」が成功への秘訣

おうち英語を続けるには、子どもではなく「親の習慣化」がカギになります。

ここからは、親がどんな意識や工夫を持てば習慣化しやすいかを4つの視点でお伝えします。

- 親の習慣化が必要

- 幼児期は導入しやすい

- 幼児期は英語耳を育てられる黄金期

- 家族の理解を得る

親の習慣化が必要

幼児期から始めるおうち英語は、「親の習慣化が全て」と言っても過言ではありません。

でも安心してください。

特別な知識や難しい勉強は必要ありません。

(小学生からおうち英語を始める場合は少し話が違ってきます。ここでは、幼児期のおうち英語習慣化についてお話です)

なぜなら幼児期は言語習得に優れた時期だからです。

赤ちゃんが、日本語を話せるようになるまでの過程を思い出してみてください。

「単語の意味は?」「文法は?」と座学で学ぶわけではなく、周りから聞こえる日本語を吸収し、少しずつ言葉を話せるようになります。

英語も同じです。

必要なのは子どもの勉強ではなく、英語が自然に耳に入ってくる環境を親が少しずつ整えてあげることです。

ママ

ママ親が努力なんて、忙しすぎて無理

忙しくて、そんな自信ない

そう思うとも騒然です。では、具体的にどう進めればいいかご紹介します。

幼児期は導入しやすい(チャンネル権は親にある)

幼児期は、子どもが「何を観るか・何を聴くか」を決めるのは親です。

つまり、この時期の娯楽を”英語”に置き換えるだけで、おうち英語を自然に導入できる最適なタイミングです。

もし、すでに子どもにチャンネル権が渡ってしまっている場合でも大丈夫。

おもちゃで遊んでいるときに英語の映像を流してみてください。

耳から入ってきた音が気になると、子どもはふと手を止めて画面を見入ることがあります。

これがチャンスです。

おうち英語を長く続けるためには、できるだけチャンネル権を親がもっておくことがポイント。

そのうえで、チャンネル権が子どもに移っても、「この中から選んでね」という形で、英語の選択肢を揃えておくことが大切です。

わが家の場合、テレビから流れてくる娯楽は全て英語でした。

息子は、アンパンマンやドラえもんを映像で見たことはありません。

絵本や漫画、おもちゃのおかげで、キャラクターはしっかり知っていました。

でも、流行りのアニメを観せないと、友達との会話についていけなくなるんじゃ?

大丈夫です。息子も観てないけど、全く困らなかったです。

今は動画コンテンツがあふれている時代。

流行りのアニメを観ていなくても、お友達に教えてもらったりして、息子はむしろ私より詳しくなっているくらいです。

幼児期は、親が環境をコントロールしやすい貴重な時間です。

まずはこの時期を活かして、自然に英語を流す習慣を作っていきましょう。

幼児期は英語耳を育てられる黄金期

幼児期は英語耳を育てる黄金期。

音を吸収できるので、かけ流しが最も効果を発揮する時期です。

脳科学的にも、6歳頃までの子どもは音を聞き分ける能力が高く母語以外の言語も区別して聞き取れるようになると言われています。

大人になってからでは聞き取れない音も、この時期なら自然にインプットされ聞き分けられるようになります。

わが家でも、1歳2ヶ月からかけ流しを始め、2歳頃からDVDを見せ始めました。

すると、”clap your hands”と私が言うと、手を叩いてくれるようになり。

息子は、歌や映像をただ観たり聞いているだだけでした。

語りかけは、一切していません。

親が「勉強をさせている」という意識はなく、耳からどんどん吸収していました。

だから幼児期は、かけ流しを習慣にするだけで十分。

英語耳を育てられる黄金期を逃さないことが、おうち英語の大きな成功ポイントです。

家族の理解を得る

おうち英語を続けるうえで、家族の協力は欠かせません。

協力があるかどうかで、ママの負担やストレスは大きく変わります。

かけ流しはリビングや車など家族が共有する空間で行うことが多いため、家族が反対すると中断や制限が生まれてしまいます。協力が得られれば「英語=家庭の日常」の空気を自然に作りやすくなります。

わが家では夫が、おうち英語に反対でした。

ワンオペの日は自由にできていたのですが、夫が休みの日にかけ流しをしていると「聞いてないじゃん」と言われ、止められていました。

かけ流しを止められるたびにイライラ。

家族の協力が得られないと精神的にも負担が大きいと実感しました。

だからこそ、最初の一歩として家族に伝え、できる範囲で理解を得ることが大切です。

- なぜおうち英語をしたいのか

- かけ流しは英語耳を作るうえで、とても大切

- 日本語も大切にしていくこと

全面的に賛成してくれなくても、小さな協力(かけ流しを止めない)だけでも、大きな支えになります。

最初の一歩はここから

朝は出勤準備でバタバタ、夜は帰宅してから寝かしつけまでがあっという間…

そんな中で、おうち英語を始めるにはステップとコツがあります。

小さく始めて、習慣化にしていくことです。

いきなり完璧な教材や環境を整えようとすると挫折しやすいので、まずは毎日の生活の中に少しずつ英語を取り入れるところから始めましょう。

- 平日のスケジュールを考える

- 平日のスケジュールに落とし込む

- 習慣化できる仕組みづくり

- まずはお金をかけずに習慣化する

ここでは、平日スケジュールの立て方や習慣化のコツをご紹介します。

平日のスケジュールを考える

おうち英語を続けやすくするには、まず時間の枠を見つけることが大事です。

朝の身支度、帰宅後・夕食作りのとき、お風呂タイムなど、ムリのない範囲で時間を探してみましょう。

平日のスケジュールに落とし込む

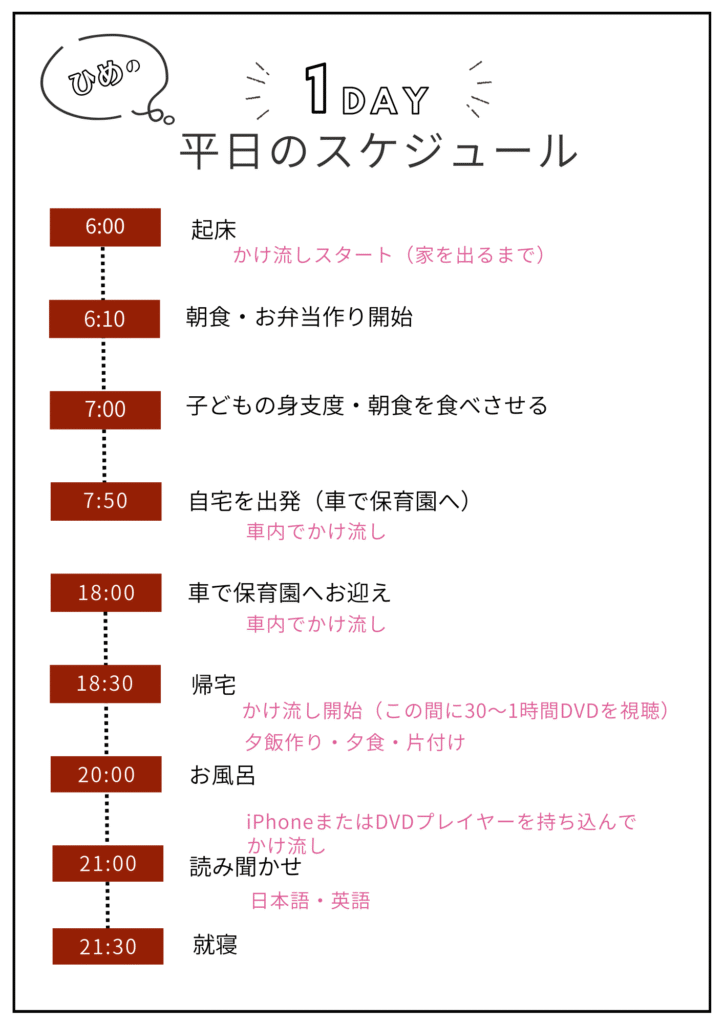

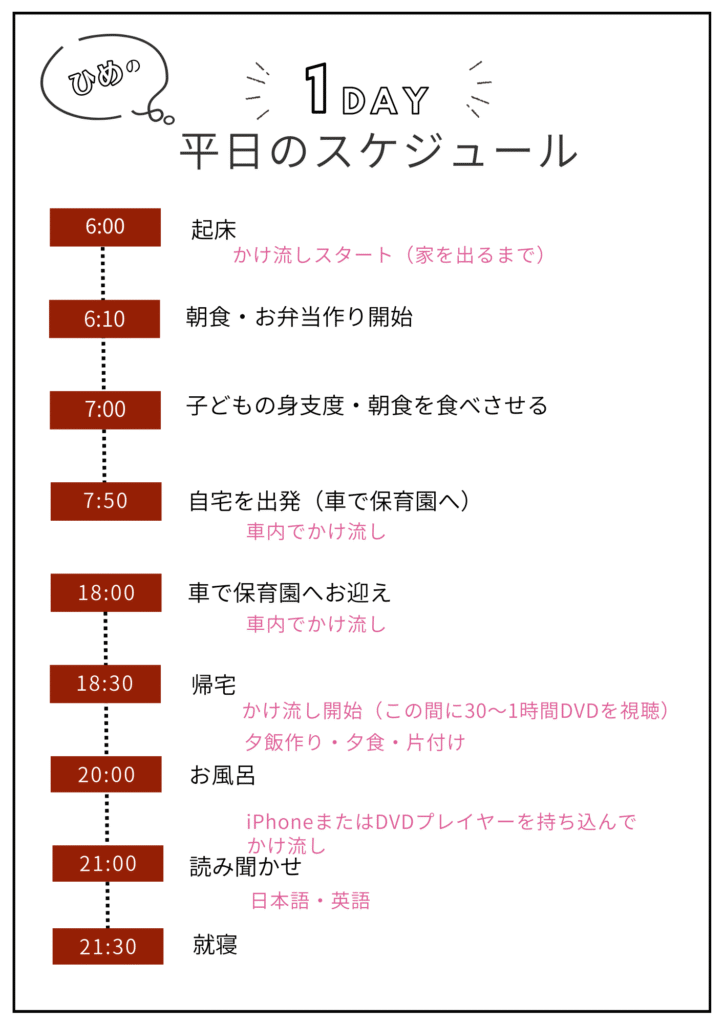

ひめの平日のスケジュールをご紹介します。

これは、大まかな平日のタイムスケジュールです。

主人が帰宅するのは、読み聞かせをしている時間か、子どもが寝たあと。

そのため、平日はほとんどワンオペ育児でまわしていました。

家にいる時、できるだけかけ流しを意識していました。

でも、最初から完璧に毎日できていたわけではありません。

少しずつ取り入れて、ひとつひとつ習慣化していきました。

もちろん、忘れていたこともあるし、出来なかったときもあります。

それでも続けていると、かけ流しをしていないことに違和感を感じたり、今日はできていないと思えるようになってきます。

この「違和感」が出てきたときこそ、習慣化できた証拠。

ムリに完璧を目指さなくても、少しずつ続けていけば、自然と生活の一部になっていきます。

習慣化できる仕組みづくり

かけ流したいCDをCDプレイヤーに入れてスイッチON!

始めはやっていましたが、次第にCDを入れ替えるのが手間になってきて、ほぼ同じCDばかりのかけ流しになっていました。

そこで思いついたのがi-phoneを活用する方法です。

音源をすべてi-phoneに入れてリストを作成し、その中から選ぶようにしました。

- iPhoneに音源をまとめる→リスト化し選びやすくする

- お風呂→iPhone×防水スピーカー

- DVD→ポータブルDVDプレイヤーでかけ流し

習慣化のカギは、頑張りすぎないこと。

”今日はこれだけ出来た”という小さな達成感を積み重ねていけば、自然と習慣になってきます。

まずはお金をかけずに習慣化

おうち英語を始めるときに気になるのが教材代。

でも、最初から高額な教材をそろえる必要はありません。

むしろ、できるだけお金をかけずに試してみることが大事です。

私はいきなりDWEの教材を購入しました。

結果的には良かったのですが、今思えば「よく買ったな〜」と思います。

当時は周りにおうち英語をしている人もおらず、今のように情報もほとんどありませんでした。

いまは、たくさん情報や英語教材がありますよね。

無料サンプルや低価格の教材から始める方法もあると思います。

また、DVDを取り入れる場合はポータブルDVDプレイヤーがあると便利です。

購入するなら、今後のことも考えてリージョンフリーDVDプレイヤーを選ぶのがおすすめです。

かけ流しが「当たり前」になってきた頃、本格的な教材を購入しても決して遅くはありません。

無理なく続けるための工夫

おうち英語を長く続けるコツは、無理をしないこと。

毎日完璧にやろうとすると長続きしません。

ここでは、わが家でも意識していた無理なく続けるための工夫をご紹介します。

- 完璧を目指さない

- 子どもが飽きても大丈夫、毎日少しでも続けること

完璧を目指さない

「毎日これだけはやる!」

と、目標を立てるのは素晴らしいことです。

ですが、反対にプレッシャーになってしんどくなることがあります。

実際、私も

「今日は読み聞かせが出来なかった」

「あの時、かけ流すのを忘れた」

SNSを見て「他のママは、あんなにやってる。あんなことやっている」

と落ち込んだことが何回もあります。

でも、習慣化で大事なのは100点を目指さず、出来たことに目を向けること。

「今日はかけ流しが出来た!」

と小さな達成感を積み重ねることで、自然と続けられるようになります。

子どもが飽きても大丈夫、毎日少しでも続けること

同じDVDやCDに子どもが飽きるのは普通のことです。

私も「もうこれ嫌!」と息子に言われた経験があります。

そんな時は無理をせず別の教材に切り替える。

しばらくすると、また聞いたり観たりしてくれます。

大切なのは、少しでも英語にふれる時間を毎日つくること。

一見小さな積み重ねでも、あとから「あの頃の時間の効果なんだな」と実感できる瞬間が必ずやってきます。

よくあるつまずきと対策

おうち英語を始めてしばらくすると、誰でも必ずつまずきを感じるタイミングがあります。

- 時間がない

- 毎日続けられない

- 日本語は大丈夫かな?

私も何度も悩みました。

ここでは、そんな時にどう考え、どう工夫すれば良いのかをまとめました。

忙しくて時間がないときは?

共働きやワンオペ育児では、まとまった時間を取るのは本当に難しいですよね。

私もフルタイム勤務のときは、帰宅後に英語の時間をつくる(絵本を読む・教材の取り組みをする)のは大変だと感じました。

そこで役立ったのが、スキマ時間を活用してのかけ流しです。

簡単にかけ流しができる仕組みを作っておいたおかげで、乗り切ることが出来ました。

- ご飯の準備中にリスト化してある音源を流す

- 車の移動中は英語のCDを流す

- お風呂の時間にリスト化の音源またはポータブルDVDプレイヤーで視聴したDVDを流す

まとまった時間を作ろうとせず、1日15分×数回でOK。

これならできるかもという小さな時間を見つけるのがポイントです。

毎日継続できないときはどうする?

毎日やらなきゃと思っても、現実はそうはいきません。

体調が悪い日や、予定が立て込む日もあります。

そんなときは、やらなかった日があっても、また明日すればいいと割り切る。

コツは、最低ラインを決めておくこと。

「寝る前に英語の曲を1曲だけ流す」など、ハードルを低くすれば、無理なく続けられます。

日本語とのバランスも忘れずに

早期英語教育を始めるときによくきかれるのが、「日本語は大丈夫?」という不安です。

言葉には聞く・話す・考えるという大きな役割があり、母国語である日本語をおろそかににすると思考力の発達に影響する可能性があります。

そのため、おうち英語は日本語の理解や発話の状態を確認しながら進めることが大切です。

実際に、私の息子は日本語の発話がゆっくりでしたが、わが家では母語である日本語をしっかり大切にしてきました。

そして、日本語で3語文がしっかり話せるようになってから、本格的におうち英語をスタート。

今では、日本語でも英語でも問題なくコミュニケーションがとれています。

この経験については、また別の記事で詳しくご紹介したいと思います。

一週間が未来をつくる

おうち英語は、1日で大きな成果がでるのもではありません。

でも、1週間を積み重ねれば、それが1ヶ月、1年になり、子どもの未来につながっていきます。

「1日15分しかできなかった」という日があっても大丈夫。

1週間で考えれば105分、それを1ヶ月続ければ7時間30分!!

たとえ短い時間でも、積み重ねることで確実に成果はでてきます。

私自身、フルタイムで働きながら「今日は全然できなかったな」と落ち込む日もありました。

でも、振り返ってみると、できなかった日より、積み重ねられた日が確かに子供の力になっていると実感できています。

まとめ

共働き・ワンオペ育児で、おうち英語をはじめるなら親の負担が少ない「かけ流し」から始めるのがおすすめ。

続けるためのポイントは次の3つです

- 完璧を目指さない

- 平日のスケジュールの中のスキマ時間を見つけてかけ流し

- 音源をリスト化し、かけ流しのハードルを下げる

おうち英語は、特別な家庭だけができるものではありません。

ちょっとした仕組みと工夫で十分に続けていけます。

まずは「かけ流し」から一歩ずつ積み重ねていきましょう。

その一歩が、子供の未来の大きな成長につながります。

コメント